Por amor al Shabat y al fin de semana

Por Ezra Zuckerman, Vice decano de la MIT Sloan School of Management

“Hay una palabra que se dice pocas veces, una palabra que se refiere a una emoción por momentos casi demasiado profunda como para ser pronunciada: el amor por el Shabat. Es una palabra que aparece muy poco en nuestra literatura, aunque durante más de dos mil años esa emoción formó parte de nuestras canciones y de nuestros estados de ánimo. Es como si un pueblo entero estuviera enamorado del séptimo día… La contribución judía a la idea del amor es la concepción del amor al Shabat, el amor a un día, al espíritu en forma de tiempo”.

Esto puede parecer una hipérbole. Pero basta con preguntarle a cualquier judío observante del Shabat para descubrir que las palabras de Heschel resuenan fuertemente. A estos judíos –incluido yo–, nos abruma la idea de no poder vivir sin el Shabat, como un respiro, una recarga, un período de reconexión.

Mientras que la experiencia del Shabat judío –en todas sus formas– es única, nuestra historia de amor con el Shabat no es tan extraña como podría parecerles a aquellos que no lo observan. Esto es así porque todas las personas “observan” –y aman– el fin de semana.

Como mis colegas, los sociólogos Cristobal Young y Chaeyoon Lim, dan cuenta en sus investigaciones, todos –o al menos el típico estadounidense– somos más felices durante el fin de semana. Incluso los desempleados son más felices durante el fin de semana que durante la semana, aunque uno tendería a pensar lo contrario, dado que no trabajan en ninguno de los dos momentos. Al parecer, esto se debe a que tienen más posibilidades de reconectar con otros y, quizás también, porque sienten un lazo más estrecho con otras personas ya que su inactividad pasa más desapercibida. Vuelven a vivir al mismo ritmo que los demás.

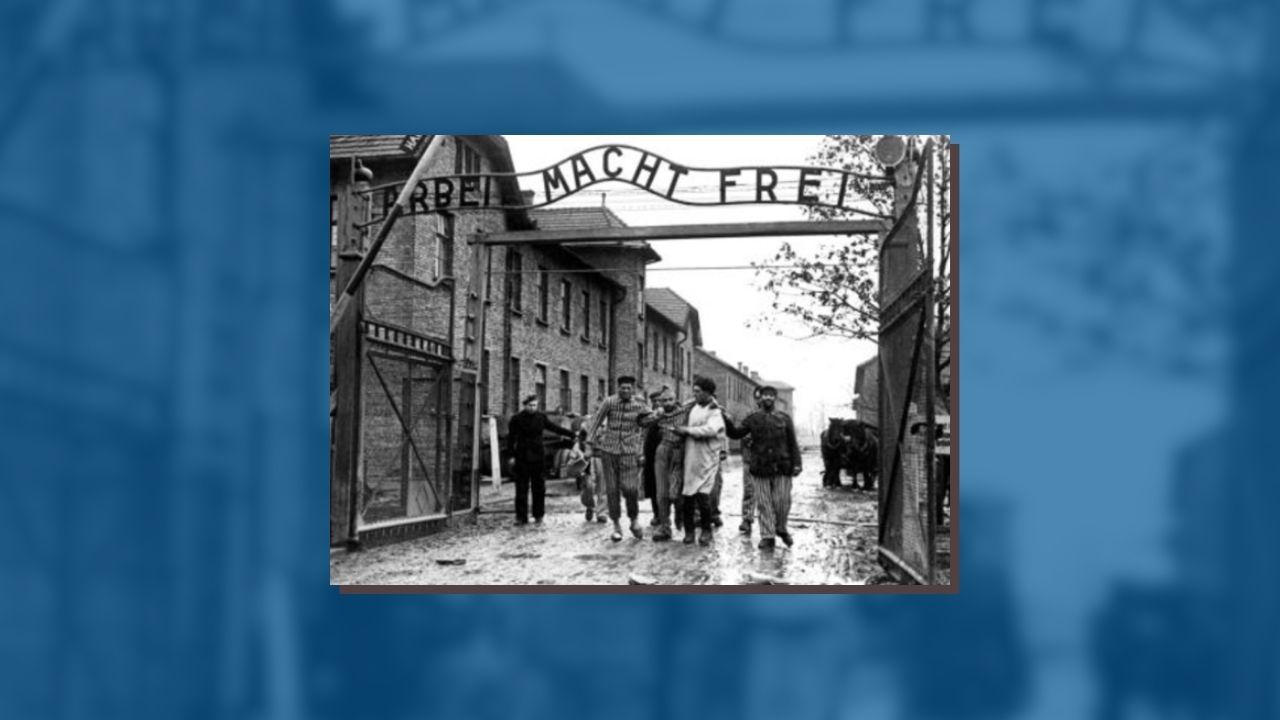

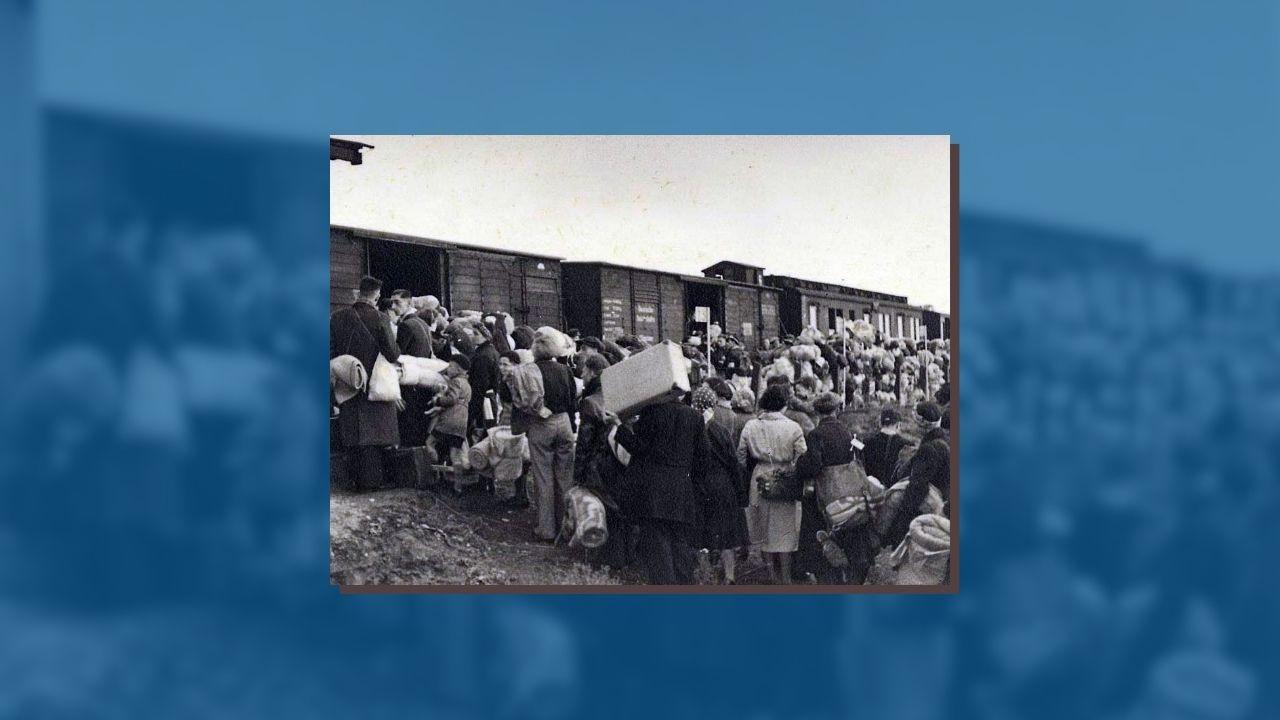

Estas dos historias de amor –entre el pueblo judío y el Shabat, por un lado, y entre el mundo y el fin de semana por el otro–, no surgieron por azar: el segundo nació del primero. La semana de siete días –un ciclo propio de los seres humanos, que no es observado por ningún otro organismo– no existía fuera de la comunidad judía, hasta que fue adoptada por no judíos en el mundo romano y, con el tiempo, fue conocida por el resto del planeta a través del Cristianismo, del Islam y del imperialismo occidental (existe mucha bibliografía sobre este tema, pero la mejor fuente sigue siendo “El ciclo de siete días”, de Eviatar Zerubavel). Sin embargo, mientras que muchas exportaciones de este tipo de proyectos políticos y religiosos fueron rechazadas, y otras son actualmente resentidas. La semana –o más precisamente, el fin de semana (vuelvo a decir, en todas sus formas)– parece ser amado en todos lados.

En ese mismo período, la historia de amor judía con el Shabat evolucionó y se profundizó. Un aspecto central de esta historia hoy en día es el ciclo anual de lecturas del Pentateuco llamado parashá (Torá/Chumash, o los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea), que se encuentra dividido en partes semanales que son leídas en sinagogas alrededor del mundo. Entre las razones por las que el ciclo parashá es tan querido, encontramos la poderosa experiencia comunal de que muchas personas estén leyendo el mismo texto al mismo tiempo, compartiendo preguntas y conocimientos –¡algunos incluso bastante inquietantes! –. Una idea de esta experiencia se percibe en el entusiasmo que se desató en el mundo judío recientemente, cuando se finalizó un Daf Yomi (un ciclo de 7,5 años de estudios diarios del Talmud) y comenzó uno nuevo. Como tal, mientras todo el mundo está sufriendo en este momento porque no puede celebrar el fin de semana –e incluso no puede experimentar la diferencia que generalmente se percibe entre la semana y el fin de semana, como estamos acostumbrados–, el sufrimiento judío se siente de manera más intensa, quizás debido a la imposibilidad de juntarse a leer y debatir el parashá en Shabat.

Esto nos lleva a una de las preguntas más difíciles en relación con la introducción del Shabat en la Biblia Hebrea. Resulta que los primeros dos parashás después de que las sinagogas de los Estados Unidos cerraran por la pandemia –Ki Tisa’ (Éxodo 20:11-34) y Vaiakhel (Éxodo 35-39) – introducen varias ideas nuevas sobre el Shabat, incluida una verdaderamente inquietante, que se repite tres veces (Éxodo 31:14-15; Éxodo 35:1-3), al parecer, para dar mayor énfasis a la idea de que profanar el Shabat es un delito que implica la pena de muerte. Lo que sigue es una traducción del tercer caso:

Congregó Moisés a toda la Asamblea de los hijos de Israel y les dijo a ellos: éstas son las cosas que ha prescripto Dios, para hacerlas. Seis días se habrá trabajar, empero el día séptimo será para vosotros consagrado, Shabat, día de descanso ante Dios. Todo el que hiciere en él trabajo habrá de ser muerto. No esconderéis lumbre dondequiera que habitéis, en el día de Shabat (énfasis agregado por el autor).

Mi sensación es que pocos judíos se atormentan cuando leen estas líneas, probablemente porque nunca escucharon que se haya aplicado la pena de muerte a las violaciones del Shabat – de hecho, la profanación pública del Shabat es un fundamento clásico para echar a alguien de una comunidad judía–. Pero si la Torá no se lo toma en serio, ¿para qué se lo incluye? Además, por lo visto, ¡la pena de muerte sí se aplicaba!

En Números 15:32-35 se cuenta la historia de un hombre que fue hallado recolectando madera en el Shabat. Fue llevado ante Moisés y Aarón, quienes consultaron con Dios. Dios entonces ordenó a Moisés que el hombre fuera apedreado por la gente. Y eso es precisamente lo que sucedió. ¡Escandaloso! ¡Brutal! ¿Cómo podemos apedrear a un hombre solamente por recolectar madera en el Shabat? ¿Son estas las bases de la historia de amor que el mundo tiene con el fin de semana?

Más aún: ¿Por qué una tradición establecida que puede sostenerse a través del amor debe hacerse acatar a través de un régimen basado en el miedo? Las implicancias parecerían ser que el Shabat era una tradición tan frágil que una sola profanación podría haber desatado una reacción en cadena y, así, destruirla. Pero, ¿cómo? ¡Las verdaderas historias de amor son –sin dudas– más robustas!

En dos ensayos de mí autoría publicados en Lehrhaus (ver aquí y aquí) que surgen del proyecto de mi libro sobre la aparición de la semana de siete días, sugiero que la clave para resolver este acertijo, que tiene profundas implicancias sobre el surgimiento y la importancia del Shabat y la semana, es practicar un experimento mental. Este experimento es muy difícil de hacer en épocas normales, pero es lamentablemente más sencillo de realizar en los tiempos que corren, durante la pandemia de coronavirus. Y es así:

Me gustaría, querido lector, que te imagines por un momento que no es Shabat. Imaginemos que hoy es martes o jueves. Mejor aún, intenta imaginar un mundo en el que no haya semanas –y, por lo tanto, que no exista el fin de semana– porque, de hecho, no existían las semanas en el mundo en ese entonces: la Torá es, en parte, la historia de cómo se creó la semana (ver mi ensayo “Tres en uno” y el maravilloso ensayo del Rabino Aryeh Kapan “Shabat: día de eternidad”).

De acuerdo. Ahora me gustaría que te imagines una situación en la que te podría causar mucho enojo –un enojo “asesino”, incluso– descubrir sencillamente que alguien recolectó madera. ¿Puedes imaginarte una situación así?

¿No puedes? Entonces, no te estás esforzando lo suficiente.

Les traigo algo de consuelo: le he hecho esta pregunta a diferentes públicos en los últimos años y muy pocas personas me han ofrecido respuestas. Quizás, tenían miedo de dar una respuesta equivocada. O quizás, conocían la respuesta correcta, pero temían lo que eso hubiera revelado sobre ellos mismos. Sin embargo, hubo una persona que sí respondió la pregunta, y lo hizo confiado. Fue un hombre israelí, miembro del público en la Universidad Ben Gurión, que dijo (en hebreo): “¡Yo lo sé! ¡Es como cuando alguien deja el vehículo sobre las líneas en un estacionamiento!”. “¡Bidyuk!” (¡Exacto!)– le contesté.

¿A qué nos estábamos refiriendo? Trágicamente, esto es más claro para muchos lectores hoy de que lo que lo hubiera sido hace dos meses. Ese hombre y yo estábamos pensando dos cosas: A) Que el recurso en cuestión –la madera en el caso de Números 15 o los espacios de estacionamiento en este ejemplo– es muy valioso (en parte debido a su escasez); y B) Que no pertenecía a la persona que lo tomó; más bien, pertenecería a todos. Este problema es conocido por las ciencias sociales modernas como la “tragedia de los bienes comunes” (ver los trabajos de Gerret Hardin y Elinor Ostrom). Se trata de que, a través de la autodisciplina, no acumulemos para nosotros mismos recursos escasos con el fin de que no se acaben, dejándolos disponibles para otros que los necesiten. Lamentablemente, se me ocurren innumerables ejemplos en la pandemia de coronavirus: papel higiénico, alcohol en gel, huevos e, incluso, el simple hecho de salir a un lugar público.

Enojarse por el último ejemplo era impensable hace muy poco tiempo, pero ahora vemos a la policía arrestando a un hombre en la calle por violar la cuarentena y, muchos de nosotros, sentimos el deseo de alentarla.

Con la perspectiva que nos da la crisis actual, podemos comprender por qué el recolector resultó ser una amenaza tan grande. Todos estaban descansando en sus tiendas y ¿qué hizo el hombre? ¡Se aprovechó de la situación para obtener madera! Durante la primerísima semana relatada por la Torá (Éxodo 16), advertimos cómo surge el mismo instinto: primero, las personas salen y acumulan maná para sí mismos, aunque se les había dicho que no lo hicieran. Luego, en el Shabat, salen a recolectar, aunque se les había dicho que ese día no iba a caer. En ese caso, la acumulación no resultó ser una amenaza tan grave, porque ocurrieron milagros que anularon sus efectos – el maná almacenado se pudrió y recibieron una doble ración el sexto día para que les durara hasta el séptimo–. Esta puede ser la razón por la que la primera profanación del Shabat haya causado meramente un severo regaño divino.

Pero no hubo milagros para proteger a las personas de recolectar y acumular para sí mismos otro recurso público preciado (¡ver Números 13:20!): la madera –utilizada para combustible y construcción–. Como tal, recolectar madera es una daga clavada en el corazón de la comunidad. El recolector de madera amenaza con desatar una lucha demencial por los recursos disponibles, cuyas consecuencias no se reducen únicamente a la destrucción de la reciente tradición de Shabat/la semana, sino al orden social en general.

Podemos comprender ahora la necesidad de una aplicación estricta del Shabat, especialmente cuando el Shabat y la semana eran todavía muy jóvenes.

Sin embargo, hoy en día no parecemos necesitar tanta severidad para que se acate el Shabat. De hecho, deseamos y rezamos para no necesitarlo, en tanto que a muchos de nosotros nos inquieta –y con razón–la suma de poder que los gobiernos están tomando durante la crisis actual con el fin de manejar las tantas tragedias de los bienes comunes que amenazan con acorralarnos. ¿Por qué por momentos necesitamos una aplicación estricta –un “Leviatán”, siguiendo las famosas palabras de Thomas Hobbes– y por momentos no?

En resumen: conocer el valor de la cooperación.

Una condición necesaria –aunque insuficiente– para resolver problemas comunes es que los miembros de una comunidad reconozcan lo que pueden obtener de la cooperación. Los pescadores conocen el valor de la pesca sustentable. El pastor conoce el valor de mantener terrenos abastecidos de césped. Abstenerse de pastar o de pescar en exceso es difícil no porque no se comprenda por qué no se debe hacer, sino porque es difícil cumplir si no hay forma de asegurar que los demás tampoco lo harán. Como dice el refrán: “la caridad comienza en casa”.

Esta lógica es perniciosa, pero puede ser parcialmente superada si todos conocen el valor de la cooperación. Y es por eso que no todos los pescadores pescan en exceso y no todos los terrenos son sobre-pastados. Esa es la razón principal por la que la mayoría de nosotros –incluso los jóvenes, que tienen poco riesgo ante el virus– hemos aceptado quedarnos en nuestras casas a pesar del gran costo social y económico que nos implica: hemos comprendido el valor de esta forma de cooperación.

Al respecto, todos deberíamos estar realmente agradecidos a las ciencias y las tecnologías de la comunicación modernas –e incluso a nuestros gobiernos, por más incompetentes que hayan sido muchos en sus respuestas iniciales– por enseñarnos la importancia del “distanciamiento social” y de “aplanar la curva” –conceptos que, al igual que el 99 % de las personas de este planeta, yo desconocía completamente hasta hace pocos meses–, y por su capacidad de actuar siguiendo esta “Torá” de cooperación, contraria al sentido común.

Pero imaginen qué pasaría si no apreciáramos el valor de esta cooperación. Nuestro sacrificio sería impensado.

Y ese fue el desafío que enfrentó el Shabat cuando surgió.

Todo lo que conforma las bases de esta “historia de amor” hoy –nuestro conocimiento sobre el valor de la cooperación en “cuidar” Shabat– es el producto de miles de años de experiencias sociales acumuladas. Los ex esclavos –que no habían conocido más que el interminable trabajo duro y una brutal lucha por sus vidas– no tenían tal marco de referencia en el desierto. E incluso cuando entraron en la tierra de Israel y fueron el único pueblo del mundo en observar la semana de siete días, ¿cómo podían ser convencidos de cerrar sus negocios en Shabat (Nehemías 13:15-22) o de no atender los campos durante las temporadas de arado y cosecha (Éxodo 34:21)?

En contraste, para nosotros hoy en día, a pesar de que estamos viviendo la horrible experiencia de pasar varios de nuestros Shabat confinados, ¿tienen alguna duda sobre si recordaremos el valor de Shabat y del fin de semana? Ahora que vivimos la desgracia de que los días parecen mezclarse y nuestros ritmos sociales –y por lo tanto personales– fueron dejados de lado, ¿tienen dudas de que querremos volver a recibir el Shabat con los brazos abiertos? ¿Creen que nos alcanzarán las actividades –hermosas e inspiradoras, sin dudas, pero también sustitutas– de fortalecimiento de la comunidad que estamos realizando?

Por el contrario: tal como la ausencia de un ser querido “aviva el cariño”, esto definitivamente también será así para el Shabat. Y esa es la razón por la cual el Gran Rabino Sefardí pudo emitir un decreto que permite dejar encendidos los celulares durante Shabat, para que las personas puedan recibir las notificaciones informativas del Ministerio de Salud de Israel. No solo esto da cuenta del principio rabínico “piku’ach nefesh docheh shabbat” (se debe violar el Shabat para salvar una vida), sino que también refleja su confianza en que no está sentando un precedente peligroso: sabe que nuestro amor por el Shabat, cuyas raíces se arraigan en profundas experiencias intergeneracionales, son tan poderosas, que el riesgo es muy bajo.

Entonces, el próximo Shabat –como el anterior, y muy probablemente los próximos, y esperemos que no muchos más– no será tan malo. Podemos generar un hermoso Shabat, solo nosotros. Podemos hacer uso de toda esa experiencia en nuestros hogares. Y podemos sostenernos por saber que los sentimientos en otros hogares son muy similares –¡como en el primerísimo Shabat, cuando nadie podía dejar sus “lugares”! –, y que también los demás están ansiosos por lo que, seguramente, se encuentra a la vuelta de la esquina: el primer Shabat en el que podamos reunirnos con nuestras comunidades.

Imaginen cuán alegre y festivo será –como nada que hayamos experimentado en nuestras vidas–. Habrá una efusión de amor por el Shabat – y el fin de semana, que es una reminiscencia del Shabat–, y por los demás, que resonará alrededor del mundo. Quizás ese fin de semana será uno que marque los años venideros. Ya me estoy entusiasmando con la idea. ¡Y ustedes deberían entusiasmarse también!

¡Shabat Shalom!