publicado 29 Enero 2026

El “último secuestrado”: El hijo que todo un pueblo esperaba

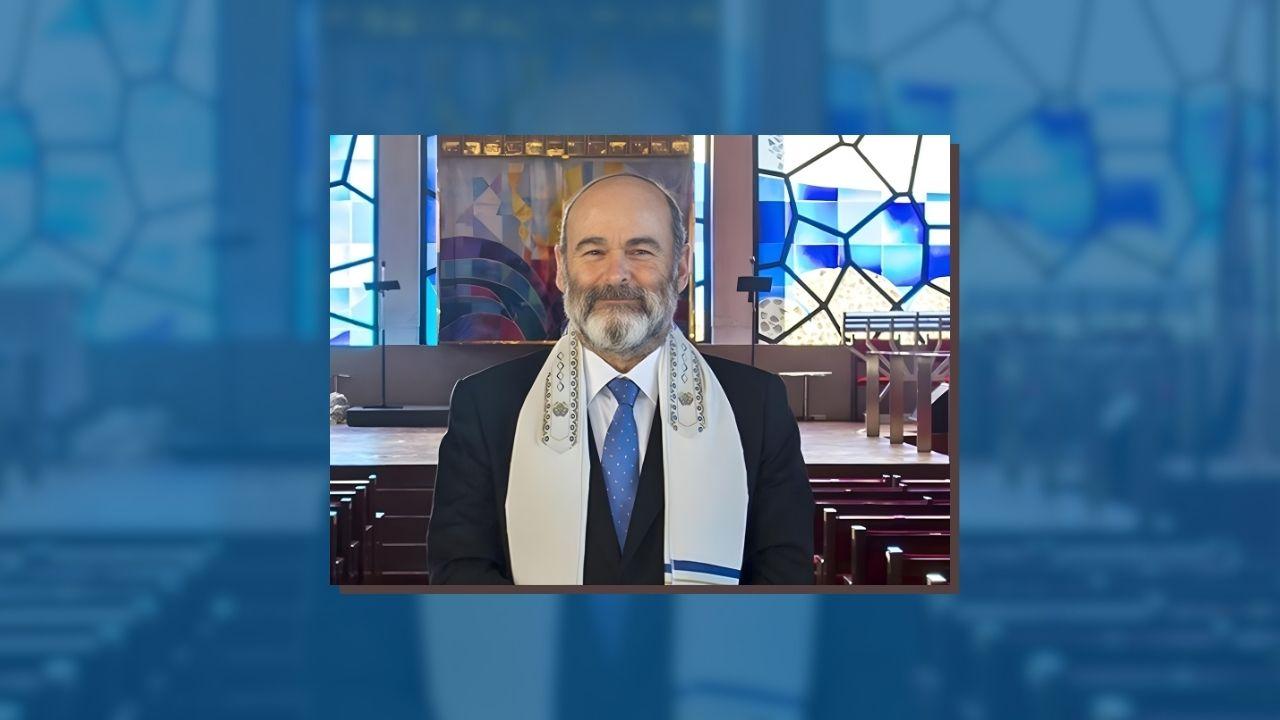

Con la identificación y recuperación de Ran Gvili, Israel cerró el capítulo de los secuestros iniciados el 7 de octubre de 2023. Por primera vez desde la guerra de 2014, no quedan ciudadanos israelíes cautivos en Gaza, un hecho que marca un hito nacional, aunque no alivie el dolor de quienes perdieron a los suyos. Pero para su familia, sus compañeros y todo un país que aprendió a llamarlo “el último secuestrado”, el verdadero legado de Ran está en las decisiones que tomó el 7 de octubre y en la forma en que su nombre se transformó en símbolo de responsabilidad, coraje y amor por Am Israel.Cuando empezaron a llegar las noticias de los ataques en el sur ese fatídico 7 de octubre, Ran Gvili estaba en su casa, en Meitar, de licencia médica y esperando una cirugía por una lesión en el hombro. No estaba obligado a salir. Tenía un justificativo perfecto para quedarse: el dolor físico, el permiso médico, el miedo legítimo. Pero, según contó su padre, Itzik, Ran le dijo que no pensaba dejar a sus compañeros luchar solos, que con la fractura igual podía sostener un arma corta. Esa frase, y la mirada que la acompañó, quedaron grabadas en la memoria de la familia como el momento en que su hijo eligió, conscientemente, ponerse de pie para defender a otros.Ran tenía 24 años y era voluntario de la unidad Yasam del Negev, fuerzas especiales de la Policía de Israel entrenadas para situaciones de alto riesgo. Quienes lo conocieron lo describen como el que siempre iba adelante, el que no dudaba en tomar la delantera cuando había que entrar a una zona peligrosa, pero que al mismo tiempo sabía detenerse a atender a un herido, ofrecer una palabra de calma o un vaso de agua. En las fotos que su madre, Talik, compartió en redes, se lo ve joven, con uniforme, pero también rodeado de amigos y familia, sonriendo, como cualquier muchacho de 24 años con toda la vida por delante.Aquel sábado, Ran decidió presentarse en la comisaría de Beerseba, sumarse a su equipo y dirigirse hacia el área del festival Nova y de los kibutzim atacados. En el camino, el grupo se topó con terroristas en las cercanías de Kibutz Alumim. Un compañero recuerda que Ran fue el primero en reaccionar, que tiró de la anilla de una granada y abrió fuego, arrastrando con su decisión al resto del equipo, que hasta ese segundo todavía luchaba contra el shock de estar viendo terroristas cara a cara por primera vez. “Su calma me dio la fuerza para levantarme”, contó ese policía, que sobrevivió gracias a ese gesto y a esa voz que lo sacó de la parálisis.La batalla en torno al cruce de Alumim fue feroz. Ran resultó herido en el brazo y en la pierna, pero aun así logró seguir luchando y evacuar junto a un compañero hacia una zona con vegetación al lado del camino. Habían pasado antes por una estación de servicio para asistir a los heridos; sus padres conservan una foto suya ayudando en ese improvisado puesto de primeros auxilios, otra imagen que condensa quién era: un combatiente que también sabía agacharse junto a los caídos. Las fuerzas israelíes encontraron luego catorce cuerpos de terroristas en el lugar del secuestro; sus compañeros hablan de algo “de película”, de una resistencia casi imposible para alguien joven, herido y con un hombro roto.En algún punto de ese combate, Ran fue capturado y llevado a Gaza. Desde entonces, durante más de un año, su nombre dejó de ser sólo el de un hijo, un hermano, un amigo, para convertirse en “el último secuestrado”. Su madre repetía que para ellos era natural que él fuera “el primero en ir y el último en volver”, una frase que mezcla dolor y orgullo y que resonó con fuerza en una sociedad entera pendiente del destino de sus rehenes. Israel se transformó en una especie de vigilia colectiva, con rostros de secuestrados en banderas, murales, plazas y sinagogas, y en ese mosaico el de Ran ocupaba un lugar particular: era el recordatorio de que la historia aún no estaba cerrada.La noticia de la recuperación de sus restos, localizados en un cementerio de Gaza durante una operación militar, llegó acompañada de un mensaje claro del ejército: todos los rehenes israelíes han sido ya repatriados. Para la opinión pública, eso marca un hito y despeja un obstáculo en el camino hacia la siguiente fase del cese el fuego; para la familia Gvili, en cambio, significa algo más íntimo y a la vez muy judío: poder hacer levaiá, poder llorar y honrar a Ran con el ritual y las palabras que merece.Dirigentes israelíes subrayaron que Ran “fue el primero en ir a pelear y el último en regresar”, prometiendo que su nombre no será olvidado. Pero la memoria judía no se sostiene sólo en discursos oficiales, sino en la forma en que una historia entra en el relato de un pueblo. La de Ran Gvili dialoga con un hilo muy antiguo de nuestra tradición: el del joven que decide hacerse responsable, que sale al encuentro del peligro porque sabe que del otro lado hay judíos en riesgo, que entiende que “kol Israel arevim ze bazé”, que todos somos responsables unos de otros.En las comunidades de la diáspora, también en América Latina, el nombre de Ran se suma ahora a la larga lista de nombres que pronunciamos en Iom Hazikarón, en los rezos por los caídos y en las tefilot por la paz de Israel. Al recordar su historia, no hablamos sólo de una tragedia lejana, sino de un muchacho de 24 años que podría haber sido parte de cualquiera de nuestras kehilot: que tenía padres que se preocupaban, amigos con quienes salir, planes que ya no se cumplirán. Contar su vida, poner rostro y biografía allí donde durante meses escuchamos sólo “el último secuestrado”, es también un acto de justicia y de humanidad: devolverle a Ran lo que jamás debió perder, ni en manos de Hamas ni en el ruido de la política, su condición de persona única, de hijo de am Israel.Tenía 24 años. Tenía planes, amigos, padres que lo esperaban. Hoy su nombre se suma a los que pronunciamos en los días de memoria, pero también a los que nos recuerdan quiénes somos cuando llega el momento de elegir. Ran fue el último secuestrado. Y tal vez por eso, su historia no es solo la del final de una guerra, sino la de una responsabilidad que no se abandona.Cómo lo encontraron y cómo volvió a IsraelTras meses de incertidumbre y búsquedas infructuosas, los servicios de inteligencia israelíes lograron concentrar la atención en un cementerio de Gaza, gracias a información obtenida tanto en interrogatorios a milicianos como a partir de indicios entregados por mediadores y confirmados por Hamas y la Yihad Islámica.Durante el fin de semana, unidades del ejército, junto a especialistas forenses y odontólogos militares, exhumaron e inspeccionaron cientos de cuerpos hasta hallar el de Ran, que fue identificado mediante registros dentales y otras pruebas forenses.Una vez confirmada la identidad, sus restos fueron trasladados por una ruta militar segura desde el cementerio en el norte de Gaza hasta territorio israelí, cruzando la línea amarilla que separa las zonas bajo control de Israel en la Franja.En Israel, el cuerpo fue recibido por la Policía, la Rabanut Militar y el Instituto Nacional de Medicina Forense, que completaron el proceso de identificación y prepararon todo para entregarlo a su familia y permitirle finalmente un entierro digno en su país.